针灸作为中医药体系中的璀璨明珠,已走进全世界196个国家与地区,是中医药走向世界的“排头兵”,也是弘扬中国传统文化和民族自信的“明信片”。全国人大代表、贵州中医药大学第二附属医院针灸康复科主任医师杨硕,从医25年来,扎根临床一线与教学岗位,如何助力中医药传承创新发展,是他一直思考的问题。

一大早,贵州中医药大学第二附属医院的门诊大厅人来人往。面对每一位患者,杨硕都耐心询问病情,仔细进行检查。据了解,2024年,贵州中医药大学第二附属医院门诊量112.15万人次,较2023年同期增长16.05%。

患者井婷婷20多年来备受失眠困扰,这次专门来寻求中医治疗。

“住院三天就已经好很多,杨主任教我的调息我都有在家里坚持,对我自身的改善是非常大的帮助。”井婷婷说。

在诊疗过程中,杨硕还特别注重与患者的沟通交流。他深知,对于患者来说,不仅需要身体上的治疗,更需要心理上的关怀和支持。患者王林霞说,“我之前舌头上火、嘴巴发干,吃不下、睡不着,中医真的太好了,治了10天我就觉得好得太多了。”

在中医药文化传承方面,如何实现“大跨步”和“新发展”,杨硕认为,关键在于一个“新”字。去年,贵州中医药大学第二附属医院推出贵州首家中医药养生新茶饮,售卖的饮品主打一个“药食同源”,以中药饮片为基础调配,主推祛湿饮、安神饮、养颜饮、瘦身饮,让中医养生回归国人的生活日常,打造更适合中国人体质的“热中式”。在2024年,这里确定为贵州省中医药膳(饮)研究推广基地。

贵阳市民李春燕隔三岔五就会光顾这家新中式的茶饮店,她说,“我睡眠不是很好,经常来这边买安神饮,食材比较健康,很放心。”

去年,杨硕提出建立针灸医院或“院中院”的建议,医教研三位一体,促进针灸技术专业化。他认为,针灸作为中医的重要组成部分,在疾病治疗和康复中发挥着重要作用,但目前其发展仍面临一些挑战,如缺乏统一规范的标准体系,基层应用不够广泛等。通过建立“院中院”,可以整合资源,集中力量提升针灸医疗质量,推动针灸学科的发展。

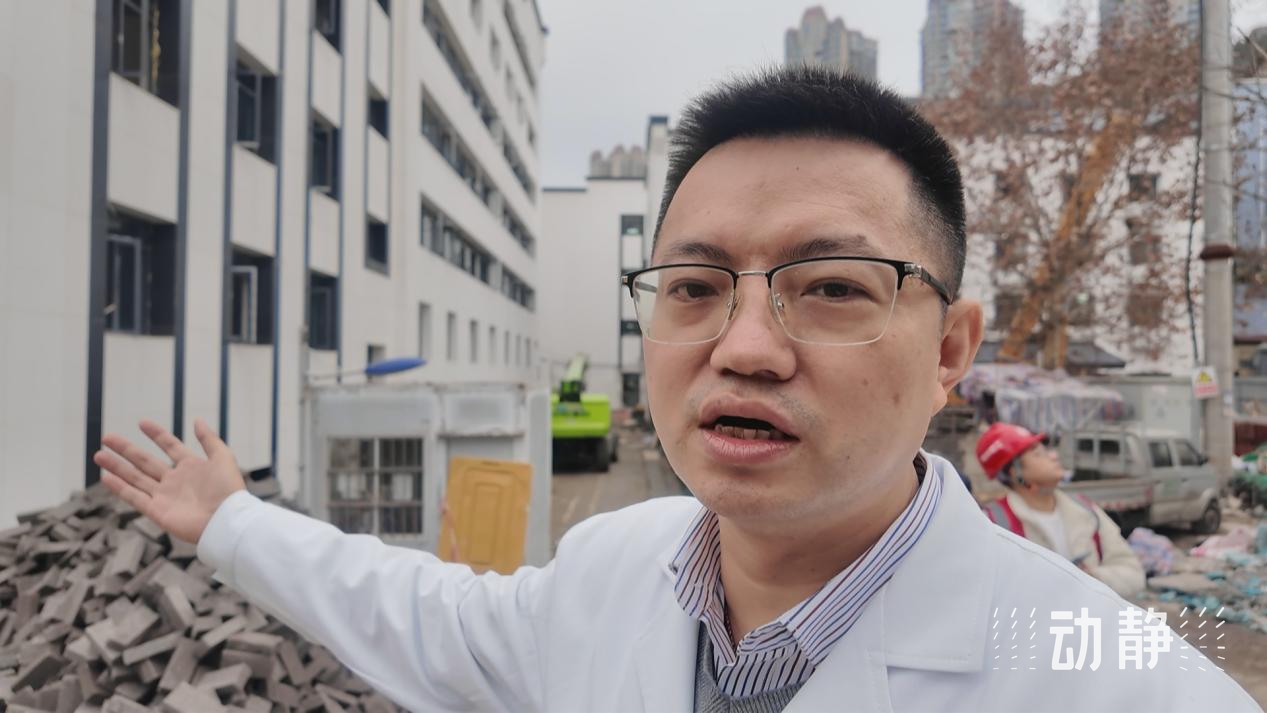

目前,贵州中医药大学第二附属医院正在建设的“针灸康复大楼”,就是“院中院”的一个具体呈现,康复大楼将于今年四月正式启用。“这栋楼有两层康复大厅、四层住院部,设施比较完备,能更好满足老百姓对针灸康复的需求。2010年‘中医针灸’入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,2022年《研究生教育学科专业目录》新增针灸为专业学位类别,针灸康复大楼的建立,可以满足学科建设、人才培养以及助力健康中国的建设。”杨硕介绍。

在调研中杨硕发现,推动优质医疗资源下沉是解决基层群众看病难、看病贵问题的关键举措。过去一年,杨硕深入毕节市金沙县中医院、铜仁市沿河土家族自治县人民医院等县域医院开展调研与坐诊工作,与当地医护人员、患者进行了深入交流,详细了解县域医院在医疗技术、人才队伍、设备设施等方面的现状与需求。

面对基层中医药发展不平衡、不充分的问题,杨硕表示,“今年,我也将继续关注中医药领域的发展,将提出推动中医药国际化发展、全面推进县域医疗次中心建设、加快中医药旅游等建议,用心用情助力中医药传承创新发展和优质医疗资源下沉扩容。”