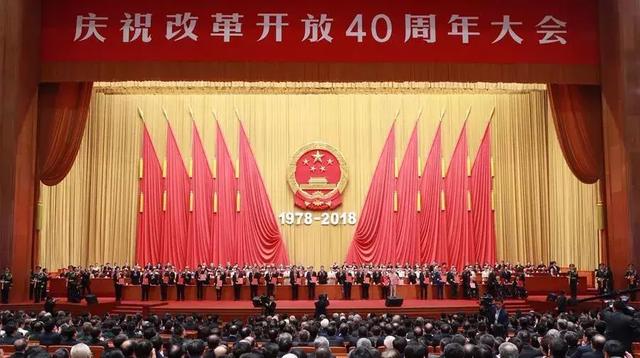

12月18日上午,人民大会堂,

中共中央、国务院召开

庆祝改革开放40周年大会,

表彰了100名“改革先锋”,

8位民主党派成员——

民盟盟员厉以宁

民盟盟员李谷一

民盟盟员吴良镛

民建会员王宽诚

民建会员郑举选

九三学社社员王选

九三学社社员程开甲

九三学社社员潘建伟

被授予“改革先锋”荣誉称号。

从1978年出发,中国开启的改革开放这场伟大革命,成功开辟出一条中国特色社会主义道路,让中国和13亿人民的命运发生巨变。40年来,民主党派成员作为改革开放的亲历者、见证者和实践者,亲身感受到我国各项事业的进步与发展,感受到社会的巨大变化,广泛参与到改革开放和建设中国特色社会主义的伟大实践中,在助推经济社会重大发展,促进重大改革举措的落实等方面,取得了丰硕的履职成果。

“团结报团结网”刊登8位被表彰民主党派成员的故事经历,记叙和讴歌改革开放40年的巨大变化,展示他们在新时代奋发有为、砥砺前行的情怀。

厉以宁

民盟盟员

表彰词:经济体制改革的积极倡导者

厉以宁,男,汉族,中共党员、民盟盟员,1930年11月出生,江苏仪征人,北京大学光华管理学院名誉院长、教授,曾任民盟中央副主席,第七届、八届、九届全国人大常委,第十届、十一届、十二届全国政协常委。他是我国最早提出股份制改革理论的学者之一,参与推动我国国有企业产权制度改革,主持起草证券法和证券投资基金法,参与推动出台非公经济36条以及非公经济新36条,对我国经济改革发展产生了重要影响。另外,在国有林权制度改革、国有农垦经济体制改革以及低碳经济发展等方面作出了突出贡献。荣获教育部第六届及第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖。

股份制改造第一人;证券法、基金法起草人;中国改革进程中不可忽视的经济学元老……

这众多荣誉集于一身的就是著名经济学家、民盟盟员厉以宁。厉以宁长期从事社会主义市场经济理论和经济体制改革研究,参与推动了中国国有企业产权制度改革,为推动国有企业改革、资本市场改革与发展等作出了突出贡献,参与推动了“非公经济36条”以及“非公经济新36条”的出台。他曾荣获孙冶方经济学奖、第二届中国经济理论创新奖、第二届中国经济理论创新奖等多项大奖。

作为中国经济学界屈指可数的几位权威学者之一,多年来,厉以宁在参与决策、影响决策方面,做了大量工作。实现了以股份制改革为主的企业改革模式;亲自主持了《证券法》和《证券投资基金法》的起草工作;提出了中国经济发展的非均衡理论……在他80岁生日那天,他收获了中国经济理论创新奖。

这位著名的经济学大师,常常会把许多深奥却不免显得枯燥的经济学原理,融汇到各种由自己新编的浅显而生动的故事中,绘声绘色地讲述出来。“天堂和地狱”“老方丈买头梳”“龟兔第四次友谊跑”“怎样避免被老虎吃掉”等等故事,现已在神州大地广为流传,被许多经济学人、企业家,甚至普通百姓印入脑海。

在每年全国两会、在钓鱼台国宾馆、在中外记者面前,厉以宁不时会在他的重要演讲中插上几个有趣的故事,举重若轻地传递出他对中国经济社会发展的独到见解。

他所经历的是一个大变革时代,他观察、思考、研究一波又一波的经济变革浪潮。厉以宁说,“一个经济学家,当他多年的研究成果终于被决策机关采纳而变成国家政策的时候,那种欣慰是旁人无法理解的。”(张雯宁)

李谷一

民盟盟员

表彰词:讴歌改革开放的歌唱家

李谷一,女,汉族,中共党员、民盟盟员,1944年10月出生,湖南长沙人,原东方歌舞团党委书记兼第一副团长。她始终将自己的艺术实践与改革开放进程紧紧相连,用歌声见证改革开放的豪迈壮举,用作品抒发祖国的豪情、民族的豪迈、人民的心声。演唱歌曲近800首,《乡恋》被誉为“改革开放后第一首流行歌曲”,《难忘今宵》给千万个中国家庭送去欢乐和祝福,《我和我的祖国》倾诉了对祖国的真情挚爱。40年来始终活跃在舞台上,注重民族声乐的传承弘扬和创新发展,为我国声乐艺术的发展作出突出贡献并载入我国音乐事业发展的史册,也将激励中国人民昂首迈入新时代。荣获大众电影百花奖“最佳演唱奖”、文化部优秀演员奖等。

在改革开放之初,如果说人们的文化生活中有什么难以磨灭的记忆,1983年第一届春节联欢晚会绝对是不可绕过的话题。这场晚会后,被誉为“改革开放后第一首流行歌曲”的《乡恋》便家喻户晓,它的演唱者就是民盟盟员李谷一。

如果说每一个从上世纪80年代走来的中国人,心里都流淌着李谷一的歌声,并不夸张。改革开放之初,李谷一为很多的影片配唱歌曲,已经到了出现“每片一歌,每歌必有李谷一”的说法了。李谷一的深情歌唱正应着人们心中的春风解冻,她曾为电视风光片《三峡传说》所作的插曲《乡恋》,引发了新旧两种文艺观念的激烈论争。最终,改革开放的春风融化了过往的冬雪。

在《乡恋》之外,诸多闪光的“第一”刻画了李谷一的艺术人生。1982年李谷一着手创建中国轻音乐团,担任团长的她爆发了强烈的创作力,《难忘今宵》《故乡是北京》《前门情思大碗茶》《我和我的祖国》等传唱整个中国。20世纪90年代初,她根据自己的艺术实践首次提出“戏歌”的概念,一直影响至今。

社会发展,光阴流逝,李谷一为人民为时代歌唱的情怀依然如故。她也一直持续着对艺术完美的追求和尝试。《山水》《龙文》《大好河山耀中华》《你不来船不开》……近年来,她接连捧出这些新作。而在一些社会活动中,她为传承中华优秀传统文化提出中肯的建议,经她指点的一些年轻歌者,也接连在音乐比赛中获得大奖。

在自己的艺术生涯中,她演唱歌曲近800首。这个来自湖南的湘妹子40年来始终活跃在舞台上,将自己的艺术实践与改革开放进程紧紧相连,用作品抒发祖国的豪情、民族的豪迈、人民的心声。她的歌声乘着春风而来,也伴着春风一道吹暖了人们的文化生活。(谭耀华)

吴良镛

民盟盟员

表彰词:人居环境科学的创建者

吴良镛,男,汉族,中共党员、民盟盟员,1922年5月出生,江苏南京人,清华大学教授,中国科学院院士、中国工程院院士。针对我国城镇化进程中建设规模大、速度快、涉及面广等特点,他创立人居环境科学,建立了一套以人居环境建设为核心的空间规划设计方法和实践模式,受到国际建筑界的普遍认可。成功运用人居环境科学理论,开展区域城乡、建筑、园林等多尺度、多类型的规划设计研究与实践。主持参与北京图书馆新馆设计、天安门广场扩建规划设计、中央美术学院校园规划设计、孔子研究院规划设计等多个重大工程项目。荣获国家最高科学技术奖等。

坊间有个说法:“凡是到过北京的人,都亲身品读过吴良镛。”

中国建筑学界泰斗、民盟盟员吴良镛先生一生从事城市规划与建筑设计的研究、教学和实践,成果丰硕,先后当选中国科学院和中国工程院院士。

纵观吴良镛的成就,最为人称道者,当属他念兹在兹关注着“人”的基本需求。吴良镛的宏愿,借用德国诗人荷尔德林的话说,就是“让人们诗意地栖居”。

如今声名大噪的北京东城区南锣鼓巷近旁,有一条菊儿胡同也是赫赫有名。曾经,这片地区房子的破、危、挤,是出名的。但这片大杂院却成了吴良镛的“试验田”。20世纪80年代,菊儿胡同改造提上议事日程,吴良镛欣然“领命”,要把菊儿胡同这片旧居,改造成一个“新四合院”的样板。它建成后的正式名字,叫“菊儿小区”。

改造后的菊儿小区,由几处特殊“四合院”组成。这些院落与老北京四合院,有某种内涵和形式上的相似之处——屋子四合,天井敞亮,邻居“抬头不见低头见”,可亲密交往。却又有不同——南北“进院”,东西“跨院”,突破了传统四合院的全封闭结构;屋子是二层或三层的楼房,比死板的老平房显见多姿和摩登;室内现代化卫生间、灶间一应俱有,家家相对封闭,自成一统。整个小区,着力保存了几株百年大树,又与周边老建筑不无协调。回迁到这里的原住民感叹:住到这新房里,既新奇,却也自然而然地有了一种归宿感。生活的享乐和情趣,就是“诗”。据说好多既喜欢老北京风味,又欲享受现代生活方便的老外,也希望租住这样一套“皇城根下的别墅”。

2012年2月14日,吴老在九旬高龄之际荣膺“国家最高科学技术奖”,这是国家科技领域的最高奖赏。建筑规划学这门非传统意义上的经典学科,因了吴老的获奖而首次受到社会的广泛关注和认同。(蒋天羚)

王宽诚

民建会员

支持国家建设和改革开放的香港工商界优秀代表

王宽诚,男,汉族,1907年6月出生,1986年12月去世,浙江宁波人,王宽诚教育基金会创办人,香港中华总商会原会长,第六届全国政协常委。他是香港工商界爱国爱港的优秀代表,鼎力支持内地改革开放。推动建立香港中华总商会中国“四化”服务委员会,宣传国家改革开放政策,为香港工商界人士参与内地改革开放搭建平台,激发了港澳人士和海外侨胞的爱国热情,为他们回报祖国起到了示范引领作用。出资创立“王宽诚教育基金会”,支持国家选派留学生,培养高科技人才。坚决拥护“一国两制”方针,曾任香港特别行政区基本法咨询委员会执行委员会副主任,参与香港特别行政区基本法起草工作。编号第4651号小行星被命名为“王宽诚星”。

郑举选

民建会员

表彰词:小商品市场“汉正街”模式的主要开创者

郑举选,男,汉族,民建会员,1940年6月出生,湖北武汉人,湖北省武汉市汉正街市场商会名誉会长,武汉市华侨友谊贸易有限公司董事长、总经理。他敢为人先、百折不挠,以敏锐的商业眼光和巨大勇气,推动个体经济获照经营和小商品市场开放搞活。1979年,在他的带动下,汉正街小商品市场拉开了全国商品流通体制改革大幕,个体经营户发展壮大到3400余户,成为当时我国最大的创业群体。1982年,汉正街率先突破政策限制,允许批发销售,获得了“天下第一街”和“市场流通体制改革风向标”美誉。他也成为20世纪80年代汉正街最早的万元户和百万元户,创下当时汉正街销售额第一、纳税额第一、捐款第一、认购国库券第一,被誉为汉正街“商界传奇”。

在湖北武汉,有一条改革开放后蜚声天下的商业街,名叫汉正街。1979年,包括民建会员郑举选在内的103个人在汉正街持证摆摊,成为新中国第一代个体工商户。40年来,郑举选见证着汉正街的起起伏伏,也创造着自己的商业传奇。 郑举选出生于1940年,幼年因一场天花双目失明。尽管眼睛看不见,但郑举选看市场却出奇的准。汉正街的生意人都尊称他为“盲侠”。

1979年,汉正街小商品市场在全国率先恢复。这一年,郑举选从商已有18年,也因“投机倒把罪”,刚刚从呆了18个月的看守所走出来。彼时的郑举选,忐忑地拿着仅有的15元钱,在汉正街做起了小商品生意。短短几年,郑举选就在汉正街买下了6个门面,成为当时“买全国,卖全国”的典范。

1982年,汉正街率先突破政策限制,允许批发销售,获得了“天下第一街”和“市场流通体制改革风向标”美誉。同年8月28日,人民日报发表社论——《汉正街小商品市场的经验值得重视》,称赞汉正街起到了国营和集体商业不可替代的作用。

有了坚实的保障,郑举选在生意场上更加如鱼得水。1984年,郑举选在汉正街经营户中创下了4个第一:销售额第一、纳税额第一、捐款第一、认购国库券第一。他也最先步入汉正街个体户中的万元户、百万元户的行列。

44岁那年,郑举选作出了人生又一个选择。当时,国家鼓励兴办侨资企业。为此,郑举选关掉了自家店铺,全身心投入到企业经营中:聘请一批老商业专家、会计师、律师等组成“智囊团”;细化分工,实行“岗位责任制”;落实“股份制”,每年年底给股东兑现分红,在当时的股份制企业中屈指可数。

1991年后,因汉正街两次小范围的拆迁改造和企业承包合同期满等原因,郑举选逐渐淡出了汉正街,但郑举选的“传奇”故事,却在汉正街代代相传。

如今,再谈“生意经”的窍门,郑举选总是强调,诚信一定要写在心里。(马寅秋)

王选

九三学社社员

表彰词:科技体制改革的实践探索者

王选,男,汉族,九三学社社员,1937年2月出生,2006年2月去世,江苏无锡人,全国政协原副主席,北京大学计算机科学技术研究所原所长,中国科学院院士、中国工程院院士。他主持研制成功的汉字激光照排系统、方正彩色出版系统得到大规模应用,实现了我国出版印刷行业“告别铅与火,迈入光和电”的技术革命,成为我国自主创新和用高新技术改造传统行业的典范。致力于研究成果产业化,主持开发的电子出版系统,引发报业和印刷业四次技术革新,使汉字激光照排技术占领99%国内报业和80%海外华文报业市场。设立“王选科技创新基金”,支持鼓励青年科技工作者开展科技创新研究。荣获国家最高科学技术奖。

只要你读过书,看过报,你就要感谢他,就像你每天用到点灯要感谢爱迪生一样。

九三学社社员王选,作为汉字激光照排系统的发明者,推动了中国印刷技术的第二次革命,被称为“当代毕昇”。

20世纪80年代,当时中国还停留在铅字印刷,日本流行第二代照排技术,美国应用第三代照排系统,仅仅作为北京大学一名普通助教的王选,提出要用数学描述的方法直接研制第四代激光照排系统。这样的“豪言壮语”在当时看来,无异于痴人说梦。

研制期间,外界的质疑和嘲讽、工作条件的简陋、骨干人员的退出、身心病痛的劳累……种种困难和压力向王选接踵而来。但凭借着敢为人先、坚忍不拔的科研精神,历经十多个春秋,方案成熟,产品落地。

1986年华光III型系统问世,这是我国第一个实用科技排版系统。从此,中国新闻出版业彻底告别了“铅与火”,迈进“光与电”的时代。1992年,王选和他的团队发明的汉字激光照排系统占领了国内99%和国外80%的中文电子排版系统市场。

中央政治局原常委贾庆林这样评价王选:“王选同志的先进事迹是对坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、树立社会主义荣辱观、走中国特色自主创新道路的生动诠释,体现了鲜明的时代精神。”

王选还参与创办了北大方正集团,以“科技顶天,市场立地”为方针,提出产学研结合的“方正模式。同时,他还是一位举能让贤的良师。当57岁的王选意识到计算机技术发展和知识更新迅速,年轻人具有明显的优势,他宣布退出科研一线,全力支持和培养年青一代。

时任中共中央总书记、中央军委主席胡锦涛在2006年两院院士大会上的讲话中只提到了一位院士的名字:王选。“献身科学、敢为人先、提携后学、甘为人梯”的王选。

2008年,发现于1965年9月20日的小行星4913号,被命名为王选。(吴姝静)

程开甲

九三学社社员

表彰词:核武器事业的开拓者

程开甲,男,汉族,中共党员、九三学社社员,1918年8月出生,2018年11月去世,江苏苏州人,原国防科工委科技委常任委员,原总装备部科技委顾问,中国科学院院士。他隐姓埋名40年,一生为国铸核盾,先后参与和主持首次原子弹、氢弹试验,以及“两弹”结合飞行试验等在内的多次核试验,为建立中国特色核试验科学技术体系作出杰出贡献。他是“两弹一星”元勋,为锻造改革开放安全屏障、推进科技强国事业作出重大贡献,是以身许党许国的时代楷模。荣获“八一勋章”、“两弹一星”功勋奖章和国家最高科学技术奖。

在我国,有这样一位特殊的中共党员、九三学社社员,被无数爱戴、敬仰他的人尊称为“核司令”,他就是我国核武器事业的开拓者、核试验科学技术体系创建者,中国科学院院士、原国防科工委科学技术委员会正军职常任委员程开甲。

1931年,13岁的程开甲考入浙江嘉兴秀州中学。读书期间,他渐渐萌发了长大后当科学家的理想。为梦想而努力,程开甲于1937年考取浙江大学物理系,1948年获得英国爱丁堡大学博士学位。

1950年,程开甲毅然放弃国外优渥的待遇,踏上回国的征程。归国后,程开甲先后在浙江大学和南京大学任教。为了国家建设需要,他把研究重心由理论转向理论与应用相结合,开创了国内对于热力学内耗的系统研究,出版了我国第一部固体物理学教科书,并联合创建了南京大学核物理专业,参与筹建了江苏省原子能研究所。

1956年3月,他参与研究制定国家“十二年科学规划”。1960年7月,一纸调令改变了程开甲今后的人生,他开始加入我国的核武器研究队伍,为我国核武器事业和国防高新技术发展作出了卓越贡献。

作为“两弹一星”元勋之一,程开甲参与组织指挥了包括我国首次原子弹、首次氢弹、首次两弹结合试验和首次地下核试验在内的各种类型核试验30多次。“我这辈子最大的心愿就是国家强起来,国防强起来。”怀着赤子之心,程开甲还培养出10位院士和40多位将军,取得丰硕的科技成果。

程开甲曾先后荣获全国科学大会奖,国家科技进步特等奖、一等奖,国家发明奖二等奖等奖项。1999年9月,中共中央、国务院、中央军委授予他“两弹一星功勋奖章”。2014年1月,他荣获2013年度国家最高科学技术奖。2017年7月,中央军委授予他“八一勋章”(刚 罡)

潘建伟

九三学社社员

表彰词:量子信息研究的创新者

潘建伟,男,汉族,九三学社社员,1970年3月出生,浙江东阳人,中国科学技术大学常务副校长,九三学社中央副主席,中国科学技术协会副主席,中国科学院院士。作为国际上量子信息实验研究领域的开拓者之一,他系统性创新工作赢得国际学术界高度评价。率先突破量子信息处理关键技术,全面解决了量子保密通信在现实条件下的安全性问题。牵头研制成功国际上首颗量子科学实验卫星“墨子号”,建成国际上首条量子保密通信骨干网“京沪干线”,构建了首个空地一体的广域量子保密通信网络雏形,使我国量子保密通信的实验研究和应用研究处于国际领先水平。荣获国家自然科学奖一等奖、军队科技进步一等奖。

什么是量子?在量子力学的概念中,量子是物理世界里最小的、不可分割的基本个体,是能表现出某物质或物理量特性的最小单元。量子力学被看作代表当今世界科技前沿的学科之一。

自20世纪90年代以来,在量子信息研究领域,已有多个“世界首次”来自于“中国队”。诸多“世界首次”的背后,是九三学社中央副主席、中国科学技术大学常务副校长潘建伟及其团队的刻苦钻研与辛勤付出。由于潘建伟及其团队成员主要为“70后”“80后”,他们也被外界亲切称为“中国男孩”。

潘建伟与量子结缘要追溯到近30年前。17岁的他进入中科大近代物理系学习,与量子力学一见钟情,便开始了与之剪不断的“纠缠”。其间,他曾赴奥地利留学,师从量子力学领域的世界级专家塞林格教授。

像许多在海外学有所成的前辈一样,潘建伟谢绝了来自导师的邀请和国外的优渥条件,毅然回国。他还发下一个如今早已实现的誓言——在中国建一所世界先进水平的量子研究实验室。

2012年,潘建伟团队建成了国际上规模最大的量子通信网络“合肥城域量子通信试验示范网络”,两年后“济南量子通信试验网”建成,这标志着大容量的城域量子通信网络技术已经成熟。

近两年,中国量子领域迎来两项重大突破,其一是2016年世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射升空,其二是2017年超过2000公里的世界首条量子保密通信“京沪干线”正式开通运行。

作为“墨子号”量子卫星和“京沪干线”项目的首席科学家,潘建伟直言,这表明中国正从经典信息技术的跟随者,转变成未来信息技术的并跑者乃至领跑者。

41岁当选“最年轻院士”、42岁获得国际量子通信大奖、45岁成为国家自然科学奖一等奖最年轻第一完成人。如今,48岁的潘建伟已经成为中国科学家的成功样本。(黄昌盛)