编者按:贵州是一个多民族的省份,拥有17个世居少数民族,多民族的省情决定了民族关系和民族团结进步是贵州的重中之重。近年来,贵州在中央政策的指引下,及各级党委政府、各族人民共同努力下,认真贯彻党的民族政策,着力推动少数民族和民族地区经济社会发展,不断巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系,长期保持了经济社会发展、民族团结和谐融洽的良好局面,在民族团结、文化繁荣、经济发展方面具有典型性和示范性。

11月15日,中央统战部“民族团结的实践·网络媒体行(贵州)”启动仪式在贵阳举行。五天来,人民网、新华网、中国网、国际在线、中国日报网、央视网、央广网、中新网、澎湃新闻网、新浪微博等知名新媒体采编人员组成的采访团,深入贵阳、安顺、黔南、黔西南四州市,对贵州民族团结工作进行了集中报道。

为什么贵州的民族关系频频被点赞?贵州正在打造的全国“民族团结进步繁荣发展示范区”是什么?在民族团结、文化繁荣、经济发展方面的具体实践有哪些?让我们跟随网媒团的步伐一探究竟。

“民族团结的实践•网络媒体行(贵州)”采访团走进贵阳

城市民族工作怎么做?

11月16日,中央统战部组织的“民族团结的实践·网络媒体行(贵州)采访团深入到贵阳市白云区大山洞社区、牛场布依族乡,云岩区贵乌社区、南明区二七路在黔新疆籍个体商户、贵阳市民族中学,实地采访贵阳市民族团结进步创建活动情况。

近年来,贵阳市紧紧围绕“促进民族团结进步、实现共同繁荣发展”的主题,认真贯彻落实党的民族政策和法律法规,依法保障城市少数民族的合法权益,广泛开展社区民族团结进步宣传教育,创新社区民族工作方式,对社区少数民族困难家庭开展帮扶,及时妥善处理民族信访案件,加强少数民族流动人口服务管理,积极探索做好城市民族工作新途径、新办法,有力促进工作创新发展。

在白云区牛场布依族乡采访园区民族团结进步创建情况,贵州省委统战部副部长王茂爱陪同。

采访团在云岩区贵乌社区采访民族团结进步创建情况。

采访团在白云区大山洞社区采访民族团结进步创建活动开展情况。

在南明区二七路采访新疆籍个体商户阿地力江·哈力克在贵州经商及生活情况。

学校肩负着培育各民族学生对中华文化认同的重任。如何在民族文化教育中使师生找到文化认同,提升文化自信,实现文化自觉,采访团在贵阳市民族中学采访魏林校长,最终找到了答案。贵阳市民族中学的做法是:将“民族文化植根于课程文化,民族文化融入于生活文化,民族文化渗透于活动文化,民族文化展示于环境文化,民族文化体现于管理文化”。以努力实现对“民族文化的传承、民族精神的弘扬、民族情结的升华、民族习俗的尊重、民族和谐的构建”这“五大目标”。最张达到让各族人民不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的“五个认同”。

“民族团结的实践•网络媒体行(贵州)”采访团走进黔南

怎样用好用足民族优惠政策?

11月17日,“民族团结的实践·网络媒体行(贵州)”采访团走进黔南州,先后深入到都匀市经济开发区茶博园,惠水县高镇镇九龙村,好花红乡好花红村及盛华职业技术学院考察采访,实地了解我省少数民族地区的经济社会及文化教育等发展情况。

近年来,黔南州认真贯彻落实党的民族政策和法律法规,把用好用足中央和贵州省的民族优惠政策作为促进经济发展的一项重要工作来抓,通过广泛开展民族地区民族团结进步宣传教育,积极促进民族地区民族经济社会均衡发展,培养和选拔好少数民族人才,依法妥善处理影响民族团结的问题,开展形式多样的民族团结创建活动,有力促进了民族团结进步工作创新发展,努力把黔南州民族地区建设成为承接产业转移、旅游休闲度假、民族文化保护和生态文明示范区。

黔南州委统战部常务副部长陈良海向记者们介绍情况

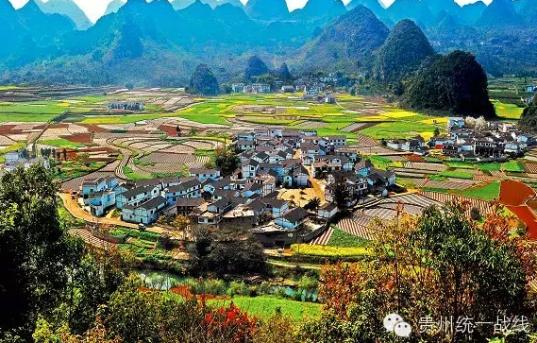

都匀开发区茶博园实景

美丽的百鸟河数字小镇

记者朋友们与当地少数民族群众共同跳起欢快的竹竿舞

“民族团结的实践•网络媒体行(贵州)”采访团走进安顺

同步小康 不让一个兄弟民族掉队

长期以来,安顺市始终坚持把推进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展摆到突出位置,创新发展方式,在同步小康进程中,不让一个兄弟民族掉队,成为了民族工作的一项重要内容……

11月18日,中央统战部组织的“民族团结的实践·网络媒体行(贵州)”采访团走进安顺,深入到普定县和镇宁布依族苗族自治县少数民族村寨采访。

普定县是一个多民族聚居的地方,全县总面积1091平方公里,辖11个乡镇,其中民族乡镇4个,有苗族、布依族、仡佬族、白族等29个少数民族,人口10.24万人,占总人口的21.8%,民族地区占全县总面积的65%。

近年来,普定县委、县政府把民族团结作为全县各族人民的生命线,牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的工作主题,深入贯彻落实中央民族工作会议精神,把发展作为解决民族地区各种问题的总钥匙,推动民族地区跨越发展,同步小康,不让一个兄弟民族掉队、不让一个民族地区落伍,用发展的实绩凝聚各民族力量,用各民族凝聚起的强大力量推进新的发展,不断巩固平等团结互助和谐的民族关系。

全县上下形成了苗族、布依族、彝族、仡佬族、白族等少数民族群众与汉族群众和睦相处、和衷共济、和谐发展,文化上兼收并畜,经济上相互依存,情感上相互亲近,形成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的多元一体新格局,涌现了一批民族团结进步模范先进集体和个人。

陇财村位于普定县城关镇夜郎湖畔,三面环水,全村总面积7.5平方公里,耕地面积4390亩,其中水田1900亩。全村辖7个自然村寨15个村民组,共有966户3546人,布依族人口占总人口的91℅。区域内水源富足,交通发达,通信便捷;民风淳朴,布依族民族民间文化异彩纷呈。

当前,陇财村支两委围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题,以“富”推发展,“学”提素质,“乐”倡民风、“美”展文明为目标,整合资源,采取“整村推进”模式,一改陇财昔日贫穷落后面貌,先后被省、市、县列为农业产业结构调整和“美丽乡村·四在农家”等建设示范点,被评为全省“五好”基层党组织、全国文明村寨等。

采访团记者在陇财布依村寨采访。

美丽的陇财布依村寨新貌及多姿多彩的少数民族民间文化。

镇宁布依族苗族自治县成立于1963年9月,辖区面积1717.3平方平方公里,共有16个乡(镇)204个村(居)委会。全县总人口38.94万人,少数民族人口22万余人,占总人口的58.9%,居住有汉、布依族、苗族、仡佬族、回族等23个民族,布族族、苗族为世居民族。50多年来,在党的民族政策光辉照耀下,镇宁布依族苗族自治县始终把民族团结作为推动发展、促进和谐的根本保障,不断强化党的领导核心作用,坚持向民族团结要生产力、凝聚力和战斗力。各民族和谐相处、同舟共济,共同团进步、共繁荣发展,特别是民族区域自治、民族文教事业、民族地区扶贫开发各项工作深入推进,进一步巩固了民族平等团结、互助的社会主义民族关系,促进了共同繁荣,谱写了镇宁民族团结进步事业的美丽篇章。

布依族“铜鼓十二调”、“勒尤”先后被列入国家级非物质文化遗产名录,蒙正苗族“竹王崇拜”被列入省级非物质文化遗产代表作名录。布依族蜡染、织锦,苗族刺绣等独具特色,镇宁布依族苗族自治县还被文化部评定为“中国民间文化艺术(蜡染)之乡”。民族节庆丰富多彩,布依族“三月三”、“六月六”,苗族“四月八”、“竹王节”等节日,展现了多民族多文化,也使各民族通过节庆活动更加和睦共处,和谐发展,是民族区域自治制度在镇宁自治县的生动实践。

镇定大山哨大寨村已成为少数民族地区民族团结共促经济发展的前哨。

布依村寨民众

大山镇大寨村村民李琦(布依族)说:“现在村里路修好了,也变漂亮了,村里有了农家乐,城里面的都喜欢进村来玩,民族团结好,大家团结一心求发展。这次有这么多记者到我们这里来采访,对今后我们发展农家乐肯定会有很大的帮助,我们一定抓住机会,把我们的家园建设更加漂亮,迎接更多的游客。”

大寨村村支书陈邦仲(布依族)说:“大山村是全国美丽乡村示范村之一,党委政府对民族工作很是重视,投入相当大,当地群众也在团结互助中不断发展,民族团结让我们村正朝着好的方向发展。这次的采访活动,是对我们民族团结进步的一个肯定,也是一个契机,我们一定抓住机遇,更加注重民族团结进步工作,让各民族的团结中发展,在团结中进步。”

镇宁自治县县委常委、宣传部长、统战部长王焰表示,民族团结是祖国繁荣富强、社会稳定持续向好发展的前提条件,社会主义现代化建设能取得如此重大成就,正是因为中华民族能紧紧的融合在一起。此次活动的开展,有利于展示贵州贯彻中央民族政策,彰显镇宁自治县23个民族团结互助和谐的民族关系和共促经济发展、共同繁荣进步的成果及经验。

“民族团结的实践•网络媒体行(贵州)”采访团走进黔西南

这里有个“黔西南模式”

11月19日,中央统战部组织的“民族团结的实践·网络媒体行(贵州)”采访团走进黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区,深入到兴仁县和贞丰县少数民族村寨采访。

黔西南州是一个以布依族、苗族为主的多民族聚居区,布依族、苗族、回族等少数民族群众占全州人口的42.47%,有着历史悠久、丰富独特的民族民间文化艺术。各民族的音乐、舞蹈、节日、风俗、民居、服饰等独具魅力。布依族音乐“八音坐唱”有“声音活化石”、“天籁之音”之称,享誉海内外;彝族舞蹈“阿妹戚托”质朴、纯真、自然,被称为“东方踢踏舞”。布依族的“三月三”、“六月六”、“查白歌节”,苗族的“八月八”等民族节日,多姿多彩。特别是布依族“八音坐唱”、布依铜鼓十二则、查白歌节、土法造纸、布依戏等还被列入国家级非物质文化遗产名录。众多的民族节日、服饰、文化艺术,筑造了民族民间文化艺术的灵魂,推动了人类文明的进步与发展。

1986年,中央统战部、国家民委和中央智力支边领导小组推动各民主党派中央、全国工商联在黔西南州开展智力支边工作。1990年,国家科委与民建中央、致公党中央、九三学社中央、全国工商联成立联络组,联合推动黔西南州成立“星火计划、科技扶贫”试验区,赋予试验区探索岩溶山区振兴地方经济之路的重任。20多年来,中央统战部、国家科技部、国家民委和各民主党派中央、全国工商联等长期关心支持黔西南试验区建设,以科技扶贫、智力支边为抓手,以项目扶贫为载体,以国家部委支持帮助为渠道,以党派联合推动为主体,以上下联动为机制,以民族区域自治为平台,紧紧围绕“多党合作,智力扶贫”这个主题,不仅帮助试验区组织论证和引进各种项目,而且还多方呼吁、协调,帮助解决试验区重大基础设施、产业培育、教育文化、医疗卫生、生态治理等方面重大项目立项及建设中碰到的困难和问题,为黔西南州经济社会发展奠定了坚实的基础,探索出了一条振兴大西南岩溶地区经济发展的成功之路,形成了黔西南试验区“晴隆模式”、“坪上模式”、“顶坛模式”、“者楼模式”,实现了石漠化综合治理、生态建设与产业化扶贫的有机统一,在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设方面系统形成“黔西南模式”。

采访团走进鲤鱼苗寨。

助推民族地区发展的石漠化治理项目锁寨万亩五星枇杷基地:荒山披上“绿外衣”,变成了“聚宝盆”。

黔西南州十分重视民族团结和民族文化的传承保护工作,着力营造各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的良好氛围。

一是切实抓好民族民间文化教育。州委、州政府从2007年开始在州级财政设立民族教育专项经费,用于全州民族文化的挖掘、整理、开发和利用。各级教育主管部门和中小学结合本县、校实际,狠抓民族民间文化进校园工作,不同程度地开展了民族民间文化教育活动,如兴仁县屯脚中学继续抽调精干力量调整充实了“民族文化办公室”,全面、系统地研究实施民族文化的教育教学工作,开发编写了《苗族布依族文化》,内容涉及到苗族、布依族的起源与发展、民族歌舞、民族节日、民族服饰、民族饮食、民族建筑、民族工艺、民族医药以及文化旅游、民族历史人物等,图文并茂,经过编排完善后的苗族板凳舞操正式成为了学校的课间操等。同时还相继开展民族文化进社区活动,取得一定实效。

二是着力做好非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作。从人力、财力上加大工作力度,寻找、保护和评选、命名一批优秀民间艺术大师,做好民族民间文化传承人队伍建设工作。各县市都把非物质文化遗产的挖掘、保护、传承与开发工作作为促进当地经济社会发展的重要措施,进一步促进了文化保护的制度化、法规化、科学化建设。如兴仁县坚持把民族文化纳入经济和社会发展的总体规划,将开发利用丰富多彩的民族文化资源,加快特色文化的建设和发展作为一件大事来抓,制定了一系列开发、保护、发展措施。

采访贞丰县民族特色产业助农增收情况。

长号迎宾:布依族热情好客,举行重大活动和有贵宾到来时,寨老就组织村民身穿布依族盛装,邀约歌舞表演者、吹长号、吹琐呐,敲锣打鼓,布依姑娘用自制的竹酒杯、牛角杯盛上自酿的糯米酒,唱着布依山歌、古歌在寨前列队欢迎客人。

八音座唱:布依族八音坐唱又叫"布依八音",是布依族世代相传的一种民间曲艺说唱形式。布依八音又叫"八音坐唱",演出队伍8至14人不等,所唱生、旦、净、丑诸戏曲,不化妆。因用牛腿骨、竹筒琴、直箫、月琴、三弦、芒锣、葫芦、短笛等8种乐器合奏而得名。千百年来,它一直在南盘江流域的村村寨寨传承延续着。据传,布依八音的原型属于宫廷雅乐,以吹打为主。元明以后,由于布依族民族审美意识的作用,逐渐发展为以丝竹乐器为主伴奏表演的曲艺形式 。2006年5月20日,该曲艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

转场舞:相传数百年来,布依族人民始终团结、勤劳、勇敢、智慧,尤其是迁居在山川秀丽、气候宜人的南北盘江这片沃土里的布依人民,他们更加紧密团结,随时拧成一股绳,准备抵御地方恶霸以及来犯之敌。转场舞场面浩大,舞姿优美,整场表演节奏欢快,气势恢宏,人人会跳,蔚为壮观。

服饰:布依族人家的衣服被褥的布料,都是自种自收、自纺自织、自染自缝的。布依族妇女具有传统的织布技能,包括蜡染和织锦,她们善于编织各种花纹和色彩斑斓的土布和织锦,多用青、蓝、白几种颜色。